専用ICを使わないD級アンプって聞いたこと無いなと思ったので、無性に作りたくなった。

オーディオアンプの場合は1MHz近い周波数が要求されるので、スイッチング電源なんかと比べてずいぶん難易度が高そうだ。

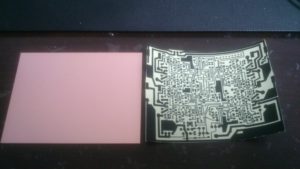

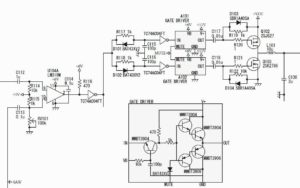

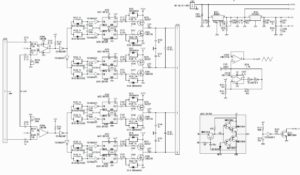

回路図

ほとんど情報が無いのでかなり自己流で設計している

動かない自信しかない

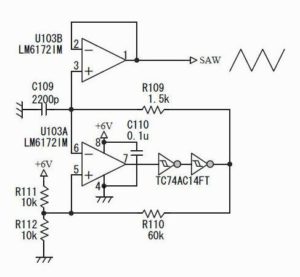

PWM用の三角波発振器を作る

三角波発振器には2種類あるが、振幅が自由に設定できる方をチョイスした。

動作もこっちの方が速いらしい

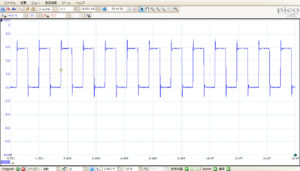

シュミットトリガ出力

周波数は、TAA4100Aとほぼ同じ、およそ670kHzにした。

シュミットトリガを入れたのは、LM6172の出力がとんでもなく汚いというのを知っていたからだ

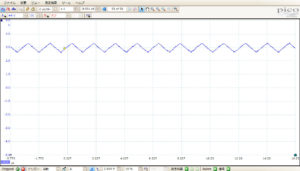

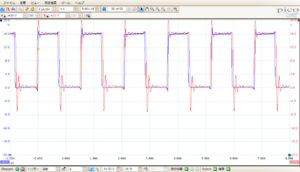

実際にLM6172のパルス出力を測定してみるとご覧の様子

ちょっとオーディオ用には使いたくない波形だ

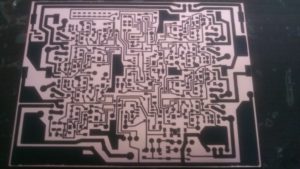

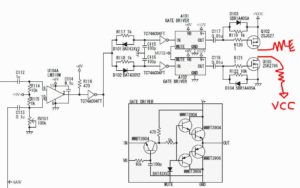

次にアンプ部分を1チャンネルだけ組み立ててみた

ゲートドライバは少し工夫した

ベース接地回路→コレクタ接地回路で、電圧と電流を個別に増幅している

周波数が高いので、エミッタ接地回路では増幅できないと踏んだからだ

シミュレーション上でも無理っぽい感じだった

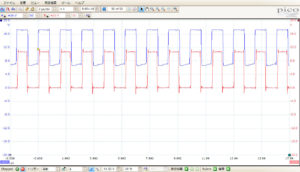

次にドレインに47Ωの負荷を繋いで波形を観測してみた(青:Pch 赤:Nch)

デッドタイムの定数は適当に選んだが、割と良い感じになった

どうせフルブリッジ回路なので、デッドタイムはあまり気にしていない

同時ONの心配は無さそうなので、

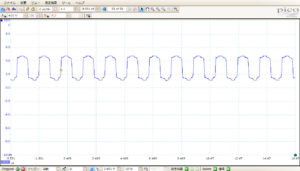

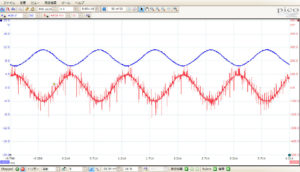

PchとNchのドレインを接続して、1kHzのサイン波を増幅してみた(赤:入力 青:出力)

100mVのサイン波が2Vに増幅されているのが確認できた

しかし入力波形は汚いのに、出力波形は綺麗という謎の現象が起きている

全く意味が分からないが、都合の悪いことは考えない事にした

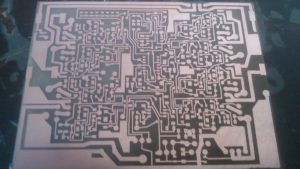

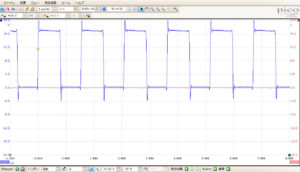

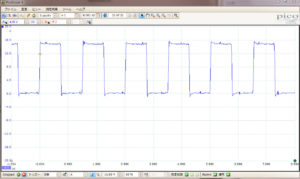

以前作ったD級アンプ TAA4100Aと無負荷時の波形を比較してみる

左が今回のD級アンプの出力波形、右がTAA4100Aの波形である

一番気にしてた立ち上がり、立ち下がり時間は専用ICと遜色ない様子(むしろ若干速いか?)

頑張れば、専用ICと勝負できる音質を出せそうな気がしてきた

というわけで、残り4チャンネルもちゃっちゃと作成していきたいと思う

(続きは執筆中)