戦争やら地震やらで世界がゴタゴタしてたり、元々興味もあったのでソーラー発電を始める事にしました

都会の日当たりほどほど(日照時間4時間くらい)のベランダでどれくらいの事ができるのか検証します

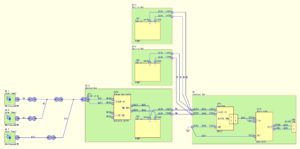

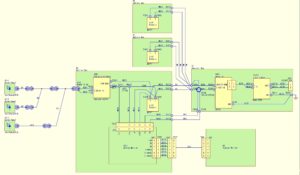

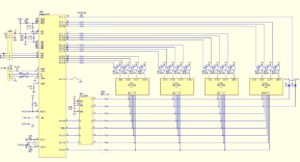

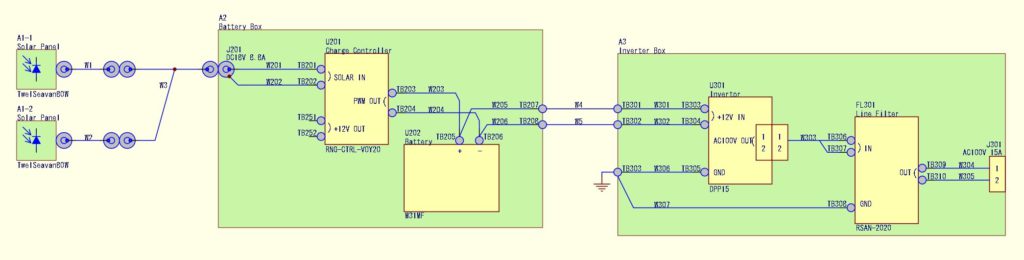

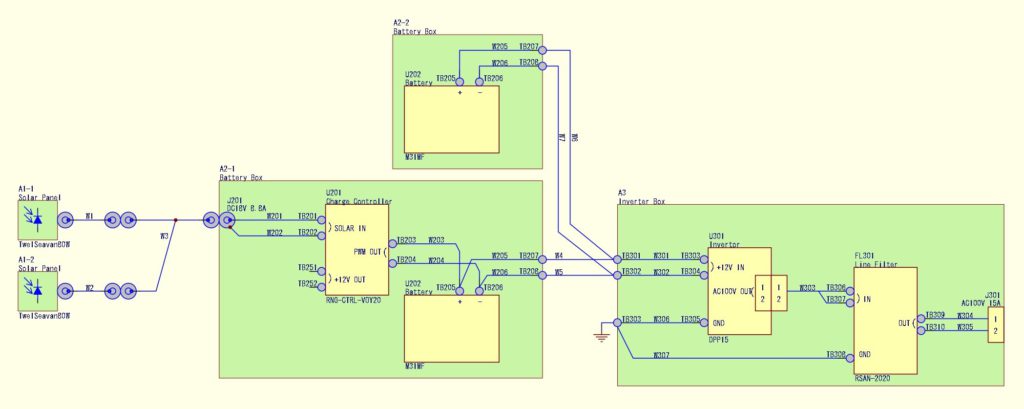

まず回路図

| 記号 | 名称 | 型式or仕様 | メーカー | 価格 |

| A1-1 | ソーラーパネル | 80W | TwelSeavan | 11999 |

| A1-2 | ソーラーパネル | 80W | TwelSeavan | 11999 |

| A2 | キューブボックス | CB35DR(BR) | 不二貿易 | 1000 |

| A3 | キューブボックス | CB35DR(BR) | 不二貿易 | 1000 |

| FL301 | ラインフィルタ | RSAN-2020 | TDKラムダ | 2362 |

| J201 | DCジャック | 22196 | 4UCON TECHNOLOGY | 50 |

| J301 | はめ込みコンセント | WCF1012B | Panasonic | 88 |

| U201 | チャージコントローラ | RNG-CTRL-VOY20 | RENOGY | 5000 |

| U202 | 鉛蓄電池 | M31MF | ACDelco | 13291 |

| U301 | インバータ | DPP15 | EDECOA | 22280 |

| W1 | DCケーブル | A1付属品 | – | |

| W2 | ||||

| W3 | DC二股ケーブル | 30cm | Gofort | 1199 |

| W4 | バッテリーケーブル | 50cm, 16SQ | PORAXY | 969 |

| W5 | ||||

| W201 | オーディオケーブル | AWG16 | Amazon | 100円くらい |

| W202 | ||||

| W203 | ||||

| W204 | ||||

| W205 | バッテリーケーブル | U301付属品 | – | |

| W206 | ||||

| W301 | バッテリーケーブル | 50cm, 16SQ | PORAXY | 969 |

| W302 | ||||

| W303 | 電源ケーブル | 1m | セリア | 110 |

| W304 | ||||

| W305 | ||||

| W306 | GNDケーブル | KV-1210H(G) | ELPA | 50円くらい |

| W307 | ||||

| 合計 73096円 | ||||

80Wソーラーパネル2枚 → PWM式チャージコントローラー → 1320Wh鉛蓄電池 → 1500W正弦波インバーター → ラインフィルタ という回路です

・ソーラーパネル

パネル2枚を並列接続します。並列接続時には逆流防止のダイオードを入れる例が多いようですが、そもそもソーラーパネル自体がダイオードなので要らなくね?と思って入れてません

結論から言うとちゃんと2枚分足し算されてたので問題なさそうです

・チャージコントローラー

安いPWM式にしました。高いMPPT式という要するにDCDCコンバータ式のやつだと2割ほど多く得られるようです

後で自作するつもりなんでとりあえず安いPWMで試してみます

・バッテリー

公称1320Whのやつですが、実際1000Wh取り出せるかはさておき太陽発電用途で7年使ってもピンピンしてるという報告があるバッテリーなので採用しました

めちゃめちゃ重いです25.5kgあります

10年後の処分のことを考えると思いやられます

・インバータ

綺麗な正弦波を出すと評判のインバータなので選びました。スイッチングノイズが心配なので出力にラインフィルタを入れています

おそらく無くても問題ないとは思うのですが、変な波形入れて家電を壊したくないので念のため

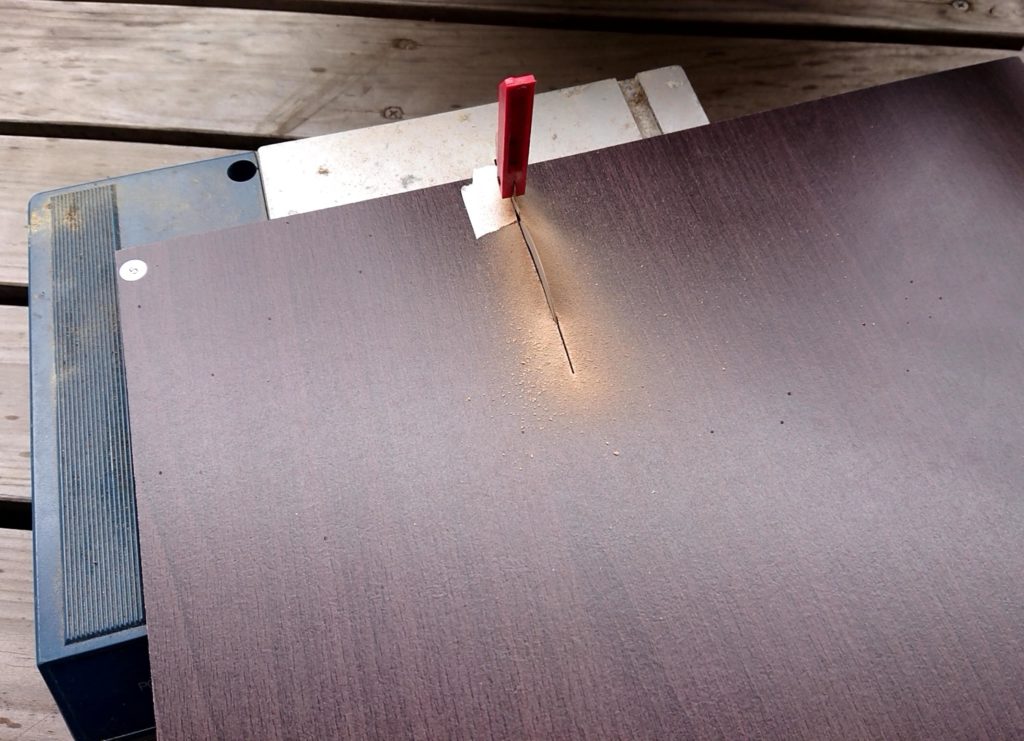

キューブボックスが2台余ってたのでこれで作ります

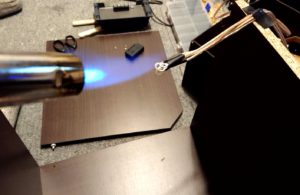

まず背面パネルをカットし

コネクタパネルを作りました

左がインバータボックス用、右がバッテリーボックス用です

12VラインにはM8ネジ、GNDにはM4ネジを使用しています

右下の6ピンコネクタはあとでデータ取って遊ぶ用なので気にしないでください

バッテリーボックスを作ります。チャージコントローラーを接続していきます

ケーブルはAmazon Basicのオーディオケーブルを使いました

AWG16なので最大20Aが流れたとしても大丈夫な太さです

熱収縮チューブはバーナーで炙るタイプの人です

バッテリーを乗っけて配線します

ケーブルはインバータに付属していたAWG6のケーブルです

最大100Aほど流れる可能性があるので少し心配ですが

(実際はバッテリーからは最大50Aしか取れなかったので大丈夫でした)

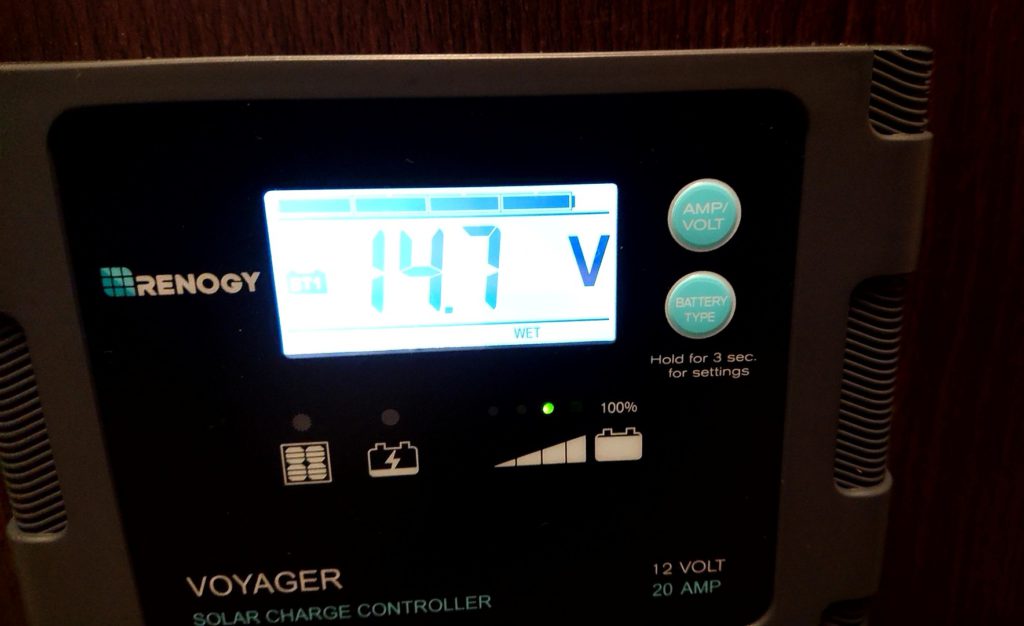

チャージコントローラーをバッテリーに繋ぐと

電源が付きました。現在12.7Vらしいです

鉛蓄電池なので、バッテリータイプをWETに設定しました(チャージ電圧14.7V)

次にインバータボックスを作ります

野外設置なので雨のリスクを考えてちょっと浮かせました

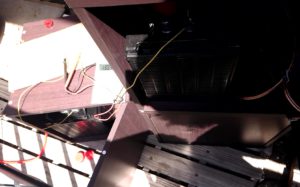

こんな感じで配線しました

バッテリーボックスとインバータボックスが完成しました

実際にベランダに設置していきます

GNDはエアコンの室外機から頂きました

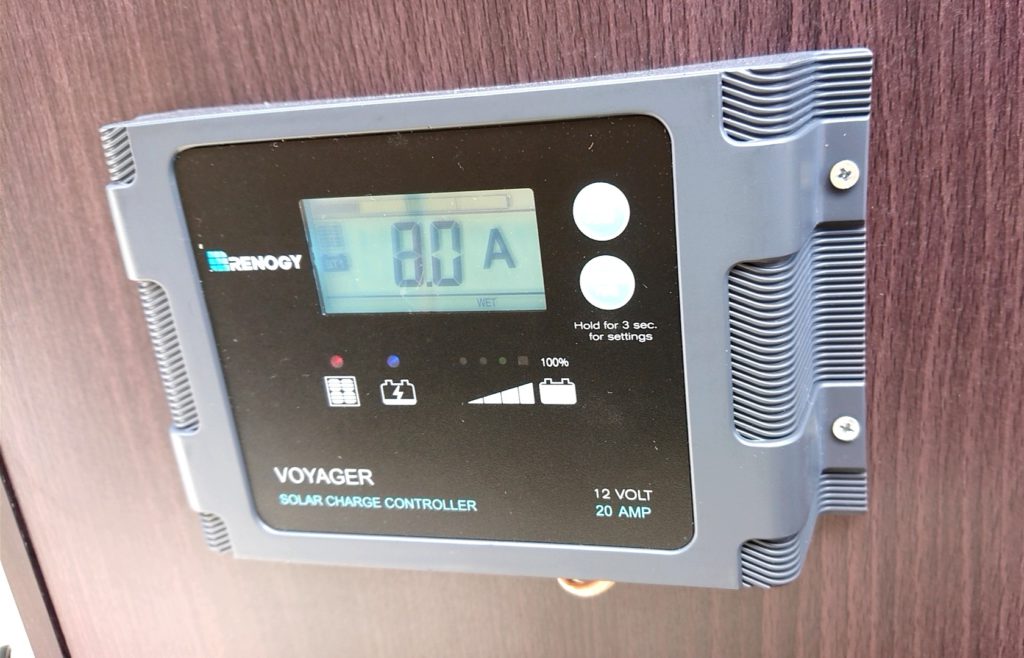

ソーラーパネル2枚で8.0Aほどの出力を確認できました

チャージ電圧は14.7Vですが、バッテリーから出てくるのは12.7Vなので実質12.7×8.0=101.6Wといったところでしょうか

実際にバッテリーから取り出せる電力を確認してみます

ソーラーパネルを外し、IHヒーター、ワットメーターを接続し、100Wずつ上げていきます

鉛蓄電池の電圧が10.0Vを下回るとインバータが落ちるので、落ちたところがこのシステムの最大出力になります。

450Wより上げると落ちました

鉛蓄電池1個から取り出せる電力は450Wのようです

発電時はソーラーパネルからの100Wも加わるので、550Wまではいけるようです

以下、できたこと、できなかったこと一覧

| 発電時 | 夜 | ワットメーター表示値(最大) | |

| テーブルライト | ○ | ○ | 4W |

| スマホの充電 | ○ | ○ | 9W |

| タワー型DC扇風機 | ○ | ○ | 12W |

| AB級オーディオアンプ | ○ | ○ | 20W |

| デスクトップPC(無負荷) | ○ | ○ | 80W |

| 冷蔵庫 | ○ | ○ | 81W |

| 電気毛布 | ○ | ○ | 94W |

| ドライヤー(冷風) | ○ | ○ | 108W |

| デスクトップPC(エンコード中) | ○ | ○ | 308W |

| 洗濯機 | ○ | ○ | 430W |

| IHヒーター(400W) | ○ | ○ | 456W |

| ドライヤー(弱) | ○ | × | 493W |

| IHヒーター(500W) | ○ | × | 492W |

| 電子レンジ(200W) | ○ | × | 520W |

| IHヒーター(600W) | × | × | 605W |

| ドライヤー(強) | × | × | 952W |

| 電子レンジ(500W) | × | × | 967W |

| 電気ケトル | × | × | 1200W |

| 電子レンジ(1000W) | × | × | 1410W |

| ノンフライヤー | × | × | 1430W |

以上より、7万円でできることは以下のスペックとなりました

・発電電力 100W

・バッテリー容量 1320Wh

・出力 450W

快晴の日の発電電流量(?)が29.2Ahだったので、1日の発電電力量は 307.8Wh でした(4月中旬)

スマホの充電、洗濯機、IHヒーター、ノートパソコンくらいは問題なく使えるので、ベランダ発電でも最低限生きていけるという事が分かりました

雨の日の発電電流量は5.6Ahでした

雨でも晴れの日の2割程度は発電できるようです

インバータの待機電力を測ってみました

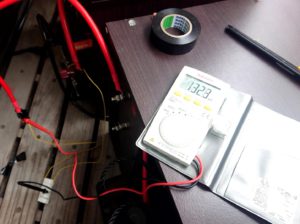

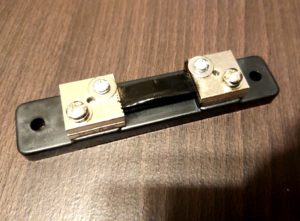

電流計が無いので、0.2Ωの抵抗を挟んで電圧を測ったところ132.3mVでした

待機電力だけで8.4Wほど食っているようです

付けっぱなしで運用したかったのですが、1日200Whも食われるのでちょっと無理そうです

—————————————————————————————————-

ここからは予算無視で作りたいものを作ります

とりあえずごはんが炊きたいので1200W出力を目指します

バッテリーボックスを2つに増やします

これで出力が何Wに増えるか調べます

バッテリー(2台目)が到着しました

バッテリーボックスを作り(画像略)

現行のシステムに並列接続するのですが、

そのまま繋ぐと電位差により大電流が流れ爆発する恐れがあるので

(ネット上でも電極が粉々に飛び散ったという報告あり)

ゆっくり電圧を合わせてから接続します

まずマイナス側だけを繋ぎ

プラス側を1Ωのセメント抵抗で繋ぎます

現在360mVの電位差のようです

360mA流れながら電圧を合わせてくれてます

なんか遅いので5パラ(0.2Ω)にしました

30分後、43mVまで下がりました

ためしにAWG28の細い線で短絡してみます

もし大電流が流れてもサクっと燃えて断線してくれると思います

大丈夫でした

大丈夫そうなのでプラス側もバッテリーケーブルで繋ぎましたが特にバチっと言うことなく接続できました

よって、40mVまで電圧を合わせれば安全に並列接続できるということが分かりました

バッテリー2個から取り出せる電力を測定しました

750Wでインバーターが落ちました

バッテリー1個のときは450Wだったので、当たり外れがあるのか分かりませんが単純に2倍にはなってくれないみたいです

では3台にしてみます

(ついでにソーラーパネルも1台増やしました)

はい

完成

バッテリー3台から取り出せる電力を測定しました

なんか普通に1430Wまで出てしまいました・・・

1台 450W

2台 750W

3台 1430W ←?????

よく分からないですが、3台目のバッテリーが大当たりだったようです

バッテリー運にもよりますが、バッテリー3台並列でAC100Vの全ての家電が動かせるという事が分かりました

自然界から1400Wの電力を獲得するのは大変な事なんだなと思いました

実際にIH炊飯器でごはんを炊いてみたいと思います

バッチリ炊けました

食べてみた感想ですが、東京電力で炊くよりも奥行きのある味わいだなと感じました

——————————————————————————————————-

次に、リアルタイムの発電量や消費量を管理したいので室内用のモニターパネルを作ります

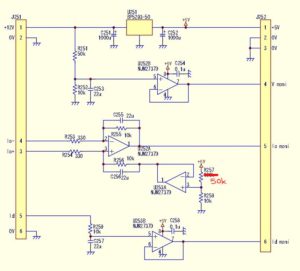

回路図

充電電流は3.75mΩのシャント抵抗で検出し、消費電流はクランプ電流計で測ります

最初は出力側も0.75mΩのシャント抵抗で計ろうとしたのですが

出力が1000Wしか出なくなってしまったのでやめました

たったの0.75mΩの抵抗すら許されないようです

(配線が長くなった影響のほうが大きいかもしれませんが)

大電流を測定することの難しさを学びました

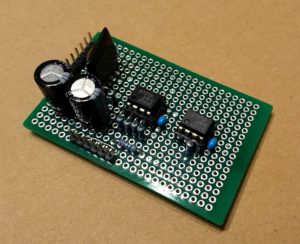

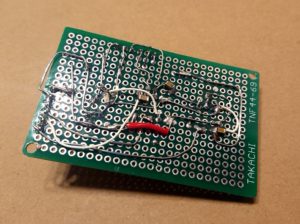

まず、電流と電圧を検出するAnalog Monitor基板を作ります

V Moni : バッテリー電圧を1/6倍したやつ

Ic Moni : 充電電流0~36.7A → 0.83~5.0Vに変換したやつ

Id Moni : 消費電流0~200A → 2.5~4.5Vに変換したやつ

今は3端子のDCDCコンバータもあって便利な時代になりました

注意点ですが、データシートには入出力コンデンサは不要と書いてあるのですが

バッテリー駆動の場合はガッツリ入力コンデンサ入れてあげないとオペアンプを繋いだだけで5V→1.8Vととんでもない電圧降下が発生しました

どうやらバッテリー側がこのDCDCコンバータのスイッチング周波数570KHzに付いていけないようです

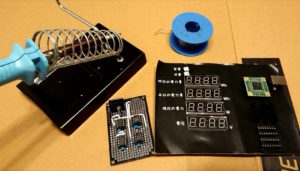

次にDigital Monitor

Analog Monitor基板から送られてくる信号を集計してLEDに表示させてるだけです

ノイズなのか、ADコンバータがそういうものなのか分かりませんが、けっこう値がブレるので100回の移動平均をかけてます

7セグの配線は毎回面倒臭いです

クランプ電流計が届きました

7600円もしました

インバータのローサイド側に付けました

AWG4のケーブルが2本入りました。もう1本くらいなら頑張れば入りそうです

動作チェックです

問題なさそうです

ワットメーターとの値と比べると、インバーターの効率は

500W時で90%、1000W時で80%程度のようです

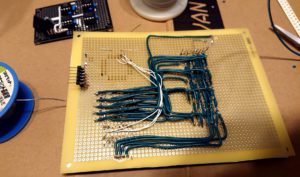

最終的に裏側の配線はこんな感じになりました

壁にちょうどいい通気孔があったので

Digital Monitor基板、コンセント、シガーソケットを取り付けました

これで一通りソーラー発電システムが完成しました

スペックはこんな感じ

・発電電力 160W

・バッテリー容量 3960Wh

・出力 1430W

夏までに間に合ってよかったです

次は冷蔵庫を動かしたいので、フルアナログMPPTコントローラと低待機電力インバータを作ろうと思うのですが

長くなってしまったのでこのページはここで閉じます

おわり