前項でソーラー発電システムを作成したのですが

冷蔵庫を動かすには少し電力量が足りないのでMPPTコントローラを作ることにしました

マイコンを使って作成してる方は他にもいるのですが

みんなと同じことをしても面白くないので

当ブログではフルアナログで行きます

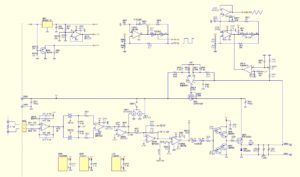

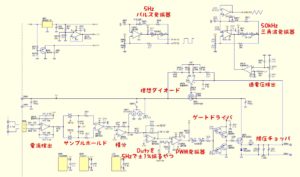

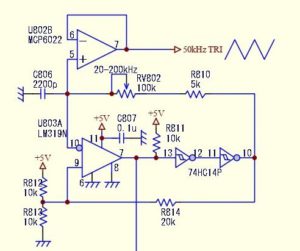

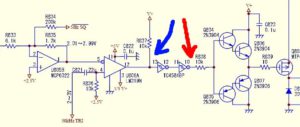

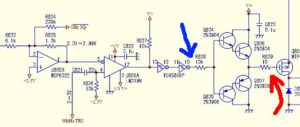

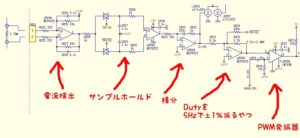

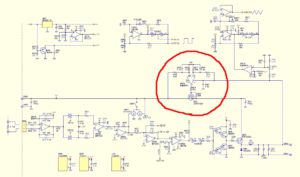

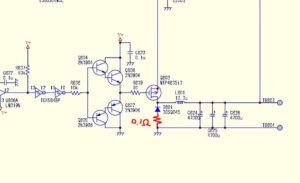

回路図です

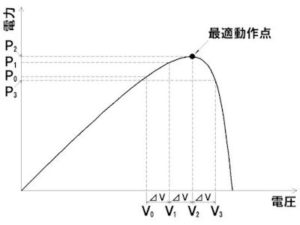

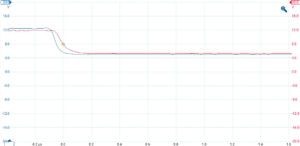

MPPTの仕組みとして、太陽パネルの最大電力点がどーのこーのという事ですが

最終的にやりたい事は

ソーラーパネルの最大電力点で電気を取り出す

→ DCDCコンバータで降圧して電流を盛る

→ たくさんの電子(Ah)をバッテリーに突っ込む

なので、電流フィードバックでいいと思います

そして太陽光発電の制御で厄介なのは

車ならばハンドルを右に切れば右に行きますが

太陽光発電の場合は、出力電圧※を上げても

出力電力が上がるのか下がるのか分かりません

(※正確には出力電圧はバッテリー電圧で固定されているのでパネル側の電圧が変わりますが)

(他所様のブログから著作拳してきました)

なので、Dutyを±1%ほど振って、出力電力が多い方にじわじわ寄っていくという回路にしました

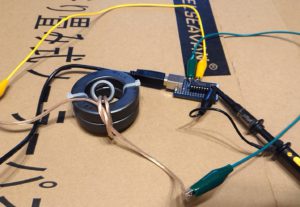

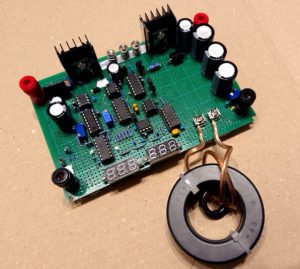

まず、DCDCコンバータ用のインダクタンスを作りました

ロームのサイトからインダクタンスを求める式を引っ張ってきました

$$ L=\frac{(V_{in}-V_{out})V_{out}}{V_{in}f_{sw}rI_{out}} $$

rはリップル率で0.2~0.5が良いそうです

Vin=16V、 Vout=13V、 r=0.3、 fsw=50kHz、Iout=15A として L=10.8uHとなりました

次に、トロイダルコアを選びました

大電流を扱うのでかなり容量の大きいコアが必要になりそうです

ヤフオクに43材の安いコアがあったのでこれにしました

コアの飽和磁束密度をBとすると、流せる最大電流Iはこうなります(たぶん)

$$B=\frac{φ}{m^2}=\frac{LI}{Nm^2}$$

$$∴I=\frac{BNm^2}{L}=\frac{Bm^2}{\sqrt{{LL_{AL}}}}$$

コアFT240-43のデータシートを見ると

B=0.35T、 m2=1.57cm2、 LAL=1240nHらしいので、I=15Aとなりました

カツカツなので2枚重ねにすることにしました

2枚重ねの場合のインダクタンスは $L=2N^2L_{AL}$ なので、N=2で約10uHになりそうです

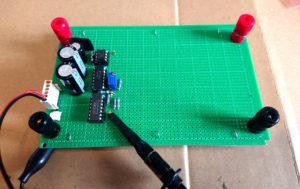

届きました

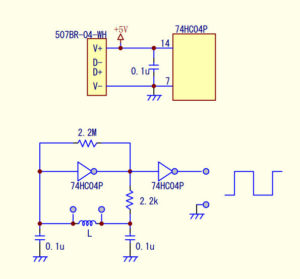

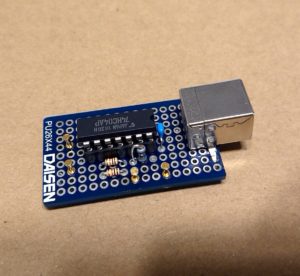

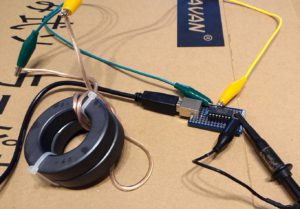

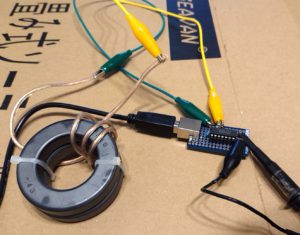

RLCメーターを持ってないので、テキトーなLC発振回路を作ってインダクタンスを測ってみます

USB電源式にしました

周波数をf、コンデンサの直列合成容量(この場合は0.05uF)とすると

$$L=\frac{1}{(2πf)^2C}$$

だそうです

計算上は2ターンで9.92uHなのですが

f=238kHzで L=8.94uHとちょっと少なめでした

3ターンにしたところ、L=18.2uHと過剰になってしまいました

2ターンにちっこいコアを追加したところ、L=10.3uHと丁度いいくらいになりました

インダクタンスはこれで行くことにしました

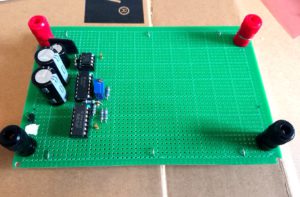

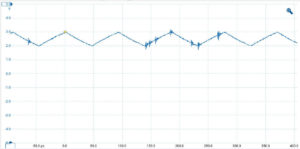

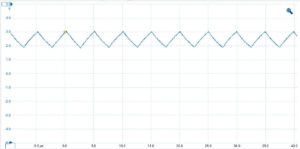

基板を作っていきます、まずDCDCコンバータ用の三角波発振器を作りました

D級アンプを作る項でも使ったコンパレータLM319です

1MHzでも余裕で動いてくれる信頼できる子です

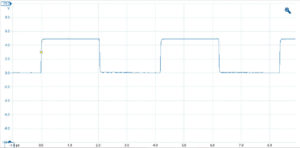

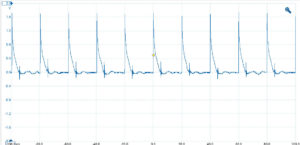

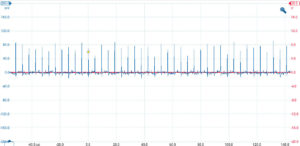

オシロスコープで測ってみます

20kHz

200kHz

ボリュームを調整することで20-200kHzの三角波が出力できました

パルス波形も良い感じです

50kHzに設定しました

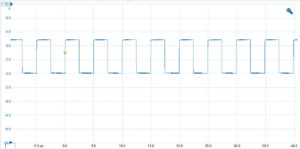

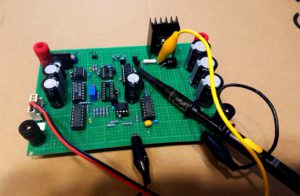

ゲートドライバー周りまで作りました

実際に波形を見てみます

LM319さん反応は早いのですが、出力に100pFほど容量があるのか

オープンになるまでの波形がちょっと遅いです

なので、ロジックで波形を整形しています

プルアップ抵抗を500Ωとかにすれば爆速になるらしいですが消費電力増えてしまうので嫌です

立ち上がり、立ち下がり時間は100n秒くらいのようです

高耐圧ロジックは遅いと言われてるので

ダメだったらベース接地増幅でいく予定でしたが大丈夫そうです

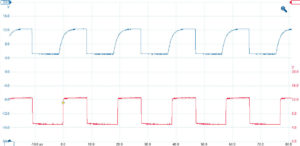

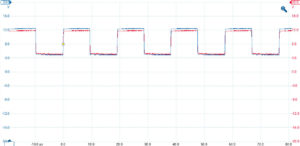

さて、肝心のゲート波形を見てみます

ロジック波形と重ねてみましたが、遜色ない様子

この波形ならかなりスイッチングロスは抑えられそうです

実際に太陽光システムに繋いで実験してみたいと思います

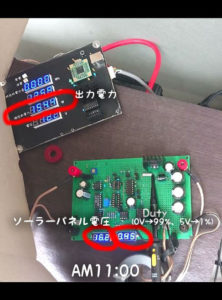

まだ制御回路は作ってないので手動でDutyを変えてます

早朝はDuty36%、昼はDuty90%が最大電力点でした

短絡時の電力と比較して、PWMからMPPTにすると1割程度増えるのかなという感じです

まぁでもPWMコントローラでは140Wを越えることは滅多に見なかったので2割程度増えてるような気もしますが

| AM 6:00 | AM 11:00 | ||

| 開放時(Duty1%) | 電圧 | 20.1V | 22.5V |

|

短絡時(Duty99%) |

電圧 | 13.0V | 14.1V |

| 電力 | 10.81W | 149.8W | |

| 最大電力点 | 電圧 | 16.5V | 16.2V |

| 電力 | 11.88W | 154.9W | |

| Duty | 36% | 90% | |

だいたい開放電圧の80%の電圧が最大電力点だとよく言われますが

実際は天候やパネルの温まり具合、バッテリー側の電圧などによって70~85%あたりでブレるように感じました

やはりちゃんと電力を見ながら制御しないと最大電力では取り出せないようです

150W出力時の温度は51.7℃でした

熱は出さねぇってつもりで高速なゲートドライバを設計したので35x23x16mmの小さいヒートシンクにしましたが大丈夫みたいです

実際に電流流した場合の立ち上がりも100nsくらいでした

ちょっと過渡応答による発振が見えますが見なかったことにしました

なんとなく傾向は掴めたので、実際に制御してみます

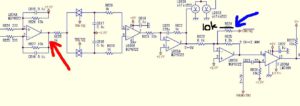

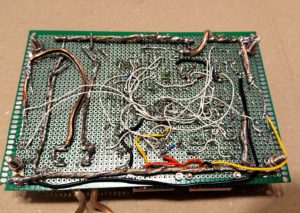

回路はこんな感じです

Dutyを±1%振り、2つのサンプルホールド回路に電流値を貯めて比較しています

+1%の方が電流が大きければ、ぐいぐい+側に積分されてDutyが上がっていきます

逆なら下がっていくという感じです

10mV差とかの微小な電圧を比較することになるので、C817,C818はリーク電流とメモリ効果の少ないポリプロピレンコンデンサにしました

サンプルホールド回路にはだいたいこれを使うらしいです

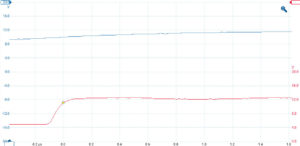

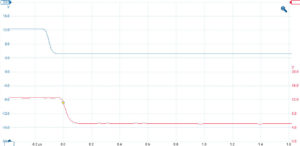

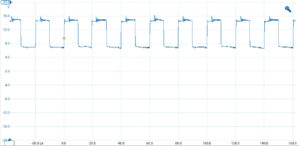

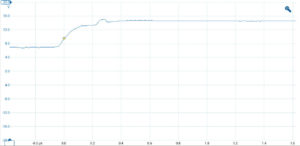

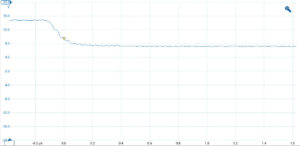

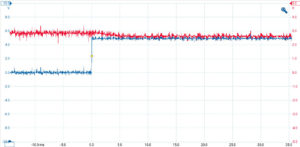

実際に制御した様子です

太陽が出るほどDutyが上がるのが確認できました

どうやらこの日は17~18Vあたりに気持ちいいポイントがあるようです

制御時間は0.1秒くらいでしょうか、天候に合わせてなのか制御が不安定なのか知りませんが一生懸命Dutyを動かしてます

電源は太陽パネル側から取ってるので、夜になると動画の最後のように勝手に電源が落ちます

こういうところアナログはテキトーで良いので楽です

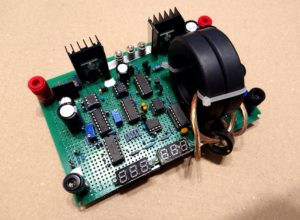

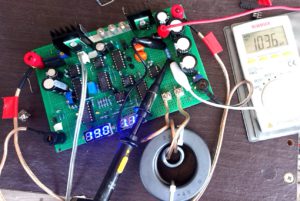

とりあえず問題なさそうなので、これでフルアナログMPPTコントローラは完成しました

インダクタ乗っけるスペースは用意したのですが

メンテナンスしづらそうなのでこれでいいや

最後に、細かいところをチェックしていきます

まず、理想ダイオードの順方向電圧を測ってみました

逆流防止にはショットキーダイオードを入れる例が多いようですが、

まぁ間違いなく5W~10Wくらいのえげつない熱が出るのでFETで組みました

136W出力時の順方向電圧は78.3mVでした

ショットキーダイオードだと600mV程度なので1/8くらいでしょうか

ヒートシンクが冷え冷えで勿体無いので、お隣りのDCDCコンバータさんから熱を頂きました

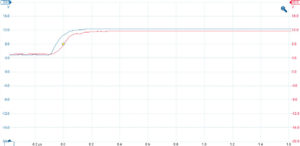

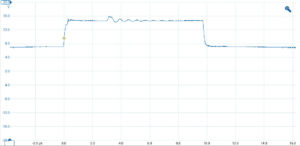

次に、システム全体の速度を計ってみました

Dutyを大げさに60%振って、電流フィードバックとして帰ってくるまでの時間を計測しました

信号が小さくて分かりづらいですが、5msくらいでしょうか

50Hzくらいまでいけそうですが、体感では5Hz以上にすると制御点がズレていく印象でした

電流が完全に安定して、サンプルホールド回路を完全にチャージするまで100msかかるのかもしれません

まぁ特に速くする必要もないので5Hzで十分だと思います

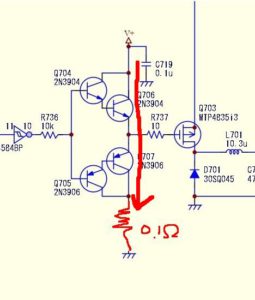

消費電力を測ってみました

1点接地しているところに0.1Ωの抵抗を繋いで電圧を測りました

5V系の消費電流は13mAでした

12V系の消費電流は3mAでした

トータルでの消費電力は、0.101Wとなりました

ゲートドライバは結構消費あると思ってたので1Wくらいは覚悟してたのですが、期待よりだいぶ少なく収まりました

ちなみにLEDの消費は22mAの0.264Wでした

こいつだけで制御回路の2.6倍食ってます

まぁボタン押してる時だけなんで良いですけど

DCDCコンバータで降圧時にどれくらい電流が盛られてるかを調べました

ショットキーダイオードのところに0.1Ωを接続し、両端の電圧を測定しました

10W出力時、0.271Aでした

ソーラーパネルからの電流が0.562Aなので、48%ほど盛られてるようです

50W出力時、0.459Aでした

ソーラーパネル電流3.70Aに対し、12%の盛りです

100W出力時、1.04Aでした

ソーラーパネル電流7.29Aに対し、14%の盛りでした

FETによってソーラーパネルの電流が絞られてるので、これイコールMPPTの効果という訳ではないですが、

とりあえずGNDからの電流供給は確認できました

出力が低い時のほうがMPPTとしての旨みが大きいようです

最後に、ゲートドライバのダーリントン接続について

これはかねてより気になってたことなのですが、

ダーリントン接続だとターンオフが遅くなり貫通電流が流れる、ゲートドライバに使うなら1kHzでも厳しいとか常々言われてる訳ですが

D級アンプのときに670kHzで問題なく動いていたので、それ本当か?と思うところであります

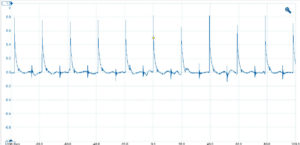

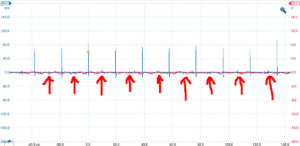

というわけで、0.1Ωの抵抗を繋いで電流を見てみました

800mAでゲートがチャージされてるのが確認できました

もし貫通電流が流れるならば、矢印のところにスパイクが現れるはずですが、10mA程度の微弱なものしか確認できませんでした

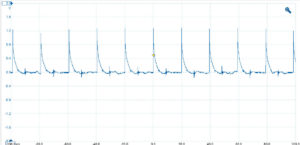

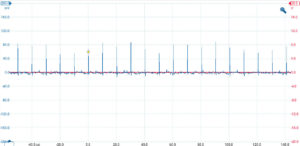

100kHzに上げてみました

200kHzに上げてみました

問題なさそうです

というわけで、2N3904/2N3906の組み合わせならば、

ダーリントン接続でも200kHzまでならゲートドライブいけるということが分かりました

個人的には、ロジック+ダーリントンでめちゃめちゃ消費電力抑えられるので推していきたいところです

さすがレジェンド2SC1815の後継者

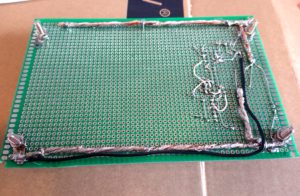

裏側がえらいスパゲッティ配線になってるので暇なときに基板起こして表面実装で組み直したいなぁと思います

たぶんやりませんけど

おわり